- ホーム

- CSR情報

- ESG TOPICS

- 取締役鼎談

取締役鼎談

ガバナンス改革による「進化」と「課題」

「ESG経営による企業進化」を経営方針に掲げるテイ・エス テックでは、機関設計や取締役会の多様化などさまざまな側面からガバナンス改革を推進しています。3人の取締役に近年のコーポレート・ガバナンスに関する体制変化や新制度の導入によって得られた成果と現状の課題、今後に向けた抱負を語ってもらいました。

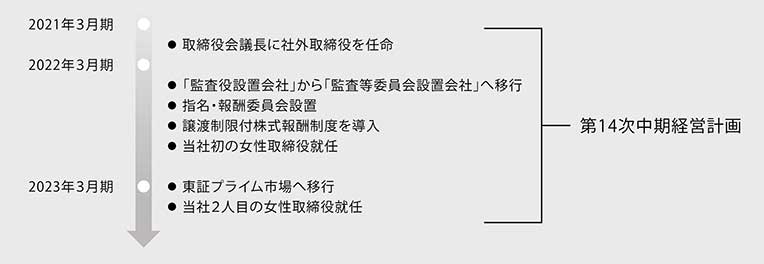

近年のガバナンス改革の取り組み

- 代表取締役 副社長中島 義隆

-

- 1982年4月当社入社

- 2004年4月当社管理本部総務部長

- 2010年4月当社執行役員管理本部副本部長

- 2012年4月当社執行役員管理本部長

- 2012年6月当社取締役管理本部長

当社コンプライアンスオフィサー(現任) - 2015年4月当社取締役管理本部長・事業管理本部長

- 2015年6月当社常務取締役管理本部長・事業管理本部長

- 2016年4月当社常務取締役管理本部長

- 2018年6月当社専務取締役管理本部長

- 2020年6月当社代表取締役専務

- 2022年4月当社代表取締役副社長(現任)

- 取締役 監査等委員元田 達弥(社外取締役、指名・報酬委員長)

-

- 1993年5月アンダーセンコンサルティング

(現 アクセンチュア株式会社)入社 - 1999年9月公認会計士 辻会計事務所

(現 辻・本郷税理士法人)入所 - 2007年4月同事務所国際税務部門統括部長

- 2008年10月税理士登録

- 2014年4月元田会計事務所所長(現任)

- 2014年6月当社監査役

- 2018年7月株式会社グローバルインフォメーション

社外監査役 - 2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)

- 2022年3月株式会社グローバルインフォメーション

社外取締役監査等委員(現任) - 2022年4月株式会社三井ハイテック

社外取締役監査等委員(現任)

- 1993年5月アンダーセンコンサルティング

- 取締役荻田 健(社外取締役、取締役会議長)

-

- 1980年4月三共株式会社入社

- 2004年7月同社執行役員医薬開発本部長

- 2007年4月第一三共株式会社常務執行役員

製薬技術本部長 - 2009年6月同社取締役専務執行役員

- 2014年4月同社取締役専務執行役員ワクチン事業本部長

北里第一三共ワクチン株式会社代表取締役社長 - 2017年4月早稲田大学大学院創造理工学研究科

客員教授 - 2018年6月日本ハーデス株式会社社外取締役(現任)

- 2020年6月当社取締役(現任)

- 2022年6月当社取締役会議長(現任)

コーポレート・ガバナンス改革が目指すもの

- 中島

-

コーポレート・ガバナンスで肝要となるのは、人や組織が法令に違反した行動を取らないよう会社内で仕組みや制度をつくり、管理・運用していくことにあります。単に形だけを整えるのではなく、「株主の利益」を守り、「ステークホルダーへの責任ある行動」につながるものとして実効性を担保しなければ意味をなしません。

また、コーポレート・ガバナンス体制の高度化は、経営に適切なリスクテイクを促します。これにより、成長投資を実施し競争力を高め、収益性の向上につながる好循環を生み出すことで、当グループは企業価値向上を目指しています。会社の自律的な成長・進化を支える体制構築に向け、過去の習慣や慣例を見直し、良いものや新しいことを積極的に取り入れることで、会社のあるべき姿を見据えた改革を推進しています。

- 元田

-

当社のコーポレート・ガバナンス体制は着実に進化していますね。機関設計の面では、2022年3月期から監査等委員会設置会社に移行したことにより、さらに客観性の高い組織監査が可能となりました。また移行に併せ、監査等委員会が内部監査部門を直轄することになったことで、従前よりも密接な連携が取れるようになりました。これにより、特定部門やグループ会社に対する追加監査などの突発的な事項から、システム部門による情報セキュリティー対策チェックなどの継続的な事項まで、内部監査部門と連携した細やかな対応が可能になりました。

近年では、新型コロナウイルス感染症により対面での監査ができないという課題が生じましたが、速やかにリモート監査体制を構築したことで、より効率的な組織監査が可能になりました。国内外問わず、グループ内でインターネットを活用した迅速な情報開示が定着したことで、監査効率が格段に向上しました。

- 荻田

-

私は、ガバナンス改革の成果を「監督」と「執行」の分離の強化に感じています。当社では2020年6月から社外取締役が取締役会議長を務めており、2022年6月からは私が拝命しています。取締役会を「執行」にとらわれず、経営の「監督」に特化した機関として運用するためには、この取り組みは非常に有用であり正しい方向性であると考えています。また、取締役会において社外取締役の割合を高めていることも、「監督」と「執行」の分離を進め、外部からの客観的な意見を取り入れていこうとする姿勢を示すものとして、大いに賛同できます。

取締役会における社外取締役の発言は、非常に価値があるものです。というのも、社内の取締役は、社内会議などを通して、取締役会の以前から議題について詳しく知っており、関係者との議論も行っている場合があります。知見があるからこそ、客観的でより良い経営判断に資する意見を出すことは容易ではありません。一方で社外取締役は、議題に関して一定の情報しか持たないがゆえ、思いもよらない指摘や本質を捉えた質問が可能となり、その意見に触発されて、社内の取締役だけでは至らなかった解決策が見えてくることがあります。私は他社の取締役会も経験していますが、当社の取締役会では社外と社内の取締役による有意義な議論がとても活発に行われていると感じています。

より透明性の高い指名・報酬制度に向けて

- 元田

-

コーポレート・ガバナンス体制の透明性に関する重要課題に、役員の指名や報酬の決定プロセスがあります。私が委員長を務めている指名・報酬委員会が、取締役会の任意の諮問機関として、役員の選解任および報酬決定を担うことで当該プロセスの透明性や客観性、公平性を高めています。指名に際しては、候補者の経歴を確認するとともに、さまざまな関係者を通して人間性を確認し、当社の取締役、執行役員としての基準に適合しているかを審議しています。また報酬については、役位や個別の業績などに応じた報酬テーブルと、業績連動報酬により定められた報酬額および役員賞与の適正性・妥当性を審議し、その結果を監査等委員会へ報告するとともに、当該内容の取締役会への答申を行っています。

- 中島

-

当社の役員報酬は、固定報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および非金銭報酬の株式報酬で構成されています。株式報酬については、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)および取締役を兼務しない執行役員を対象に、2021年から譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。同制度の目的は、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めると同時に、役員のインセンティブ設計を通じて、投資家目線での中長期的な企業価値向上を意識した経営を行い、グローバルでの競争力を高めることです。導入から2年目を迎えましたが、取締役会などさまざまな場において「市場はどう捉えるか」「会社の中長期的な成長につながるのか」という観点での議論が格段に増えています。役員報酬のあり方は、企業価値最大化に向けた「攻め」のガバナンスを実現するための重要な手段であり、今後も適宜見直しを図っていきます。

取締役会の実効性とガバナンス体制の課題

- 中島

-

現在、当社はコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の全ての原則をコンプライしています。しかし、いくら形が整っていても取締役会をはじめとした各組織が、CGコードの本質にのっとって機能していなくては意味がありません。取締役会の実効性を高めるには、社外取締役の皆さんに第三者の目線で積極的に提言を行ってもらうことが不可欠です。そうした意味で、機関設計変更を通じ、社外取締役比率が高まったことは非常に意味のあることと考えています。また、2022年3月期には当社初となる女性取締役を招聘し、現在では2名の女性が取締役として経営に参画しています。取締役会の多様性を高め、さまざまな目線で意見を述べてもらうことで、実効性向上につながるものと期待しています。

当社では「取締役会の実効性評価」を年1回実施しています。既に4度の評価が行われており、各取締役からは比較的高い評価を得ていますが、私自身はまだ進化の余地があると認識しています。例えば、さらなる議論の活性化です。取締役会では決議・決裁のためだけの議論ではなく、当グループの成長に向けてどうあるべきかを、各々が持論や各分野の視点をもって活発な意見を交わすことが不可欠です。特に、将来の担い手である若手取締役の自由闊達な発言が、取締役会へ新しい風を吹き込み、当グループの明日を作っていくものと考えています。彼らが役位や経験に捉われず、より活発に発言できる風土や場を作っていくことが、私の役割かもしれませんね。

取締役会のあり方は、当グループの目指す姿によって変化していく必要があります。今を良しとせず、常にありたい姿を模索し、進化していかなければなりません。

- 荻田

-

就任から2年が経ちますが、その間にも意欲的に強化されていくコーポレート・ガバナンス体制を見るに、その進化への意思を強く感じますね。そのかいもあり、機関設計などの「形」は出来上がってきています。次は「中身」について、さらに実効性を高めていく段階にあると捉えています。自動車業界は、CASEやMaaSなどの新しい潮流による大変革の渦中にあります。また世界情勢も不安定かつ不透明で予断が許されない状況にあり、こうした目まぐるしく変化する環境を乗り越え、当グループがアクティブに成長し続けていくためには、各取締役が持つさまざまなスキルや経験、ジェンダーなども含めた多様性を活かした、多面的な議論が求められます。

- 元田

-

私もこれからの当グループにとって、多様性の活用がとても重要だと考えています。おっしゃる通り、社外取締役比率の向上や女性取締役の招聘など、取締役会の多様性向上に向けた取り組みは確実に進んでいますが、欧米で要請される基準やCGコードに見られる多様性に関する考え方に照らすと、将来は取締役の1/3以上が女性という体制を求められるかもしれません。そうした際に、社外取締役として招聘することは比較的容易ですが、目指すべきは社内のサクセッションプラン(後継者育成計画)にのっとって育成したプロパーの女性社員たちが活躍する未来です。当社のような製造業は、もともと女性社員の割合が低い業種ですので、難しいことは充分に認識していますが、実現していくべきだと考えています。

成長戦略とコーポレート・ガバナンス

- 中島

-

今後、当社の取締役会は、成長戦略を議論する場としても実効性を高めていく必要があります。

現在、私たちは2024年3月期から始まる第15次中期経営計画について、これまでとは異なる手法の下、策定に向けて議論を重ねています。従来の中期経営計画は、現状の経営課題を抽出し、それを解決するための重点施策を掲げ、具体的な取り組みを打ち出すことで策定してきました。今回は、目先の経営課題は日々のこととして確実に消化しつつ、5年後、10年後に当グループがありたい姿を明確にし、その実現のためにどんな戦略で成長を遂げていくかに焦点を当てた計画を打ち出したいと考えています。そして、目指す未来像への道しるべとなる定量的なKPIを定め、執行サイドにしっかりと権限を委譲し、「監督」機能を高めた取締役会の下、力強く計画を実行し目標を達成していきます。

- 荻田

-

私も当グループの成長戦略や中期経営計画の策定に関しては、取締役会がより大きな役割を果たしていかなくてはならないと考えています。歴史的な変革期にあって企業が持続的に成長していくには、大局観に立って多様な視点から戦略を練ることが必要です。各々が高い専門性と見識を持った多様なメンバーから構成された取締役会には、大きな貢献が期待されています。取締役会での議論だけではなく、皆さんがリラックスした状態で自由に大局を語ることができる場もまた重要であると考えています。そういう機会もつくっていきたいですね。

- 元田

-

成長戦略を支える取締役会の要件を考えてみると、構成メンバーの経験・能力といった面では、十分な水準にあります。しかし、次世代を担う後継者の育成という面では課題があると考えています。育成計画の策定・運用・モニタリングのレベルをさらに向上させることで公平性・透明性を高め、中長期的な企業価値向上につなげていける体制を構築できるよう、指名・報酬委員長という立場から提言を行っていきます。

今後の抱負

- 荻田

-

取締役会の議長として、常に取締役会の活発な議論を促していきます。当グループの経営状況をより深く学び理解することで、潜んでいる問題を察知し、その解決を意識した議事進行ができる議長を目指します。また、社外取締役の一人として、自分の経験を基にした独自の意見や提言を通して、中期経営計画の策定へ積極的に貢献し、当グループのさらなる成長につなげていきます。

- 元田

-

これからも指名・報酬委員会委員長として、新しい取締役、執行役員の候補者の経歴・専門性・人間性の慎重な審議に努めます。透明性と客観性の高い指名・報酬委員会の運営によって持続可能な成長を支えるコーポ―レート・ガバナンス体制の構築に貢献していきます。

- 中島

-

副社長である私は、社長を支える立場でもあり、時には「No」と言えなくてはなりません。トップが適切な経営判断を行えるよう、いかなる場合も当グループの成長を第一に考え、これからも是々非々の姿勢で物事に当たっていきます。

テイ・エス テックが未来に向かって飛躍していくためには、現在の経営メンバーから次世代の経営メンバーへの権限の委譲や職位の継承をし、さまざまな課題を乗り越えて、取締役会の実効性を高め続けていかなくてはなりません。今後も、社外取締役の皆さまと私たち社内の取締役が力を合わせて、テイ・エス テックのコーポ―レート・ガバナンスのさらなる進化に邁進していきます。